Una sintesi delle principali tendenze che emergono dalle indagini Istat curata da Massimo Lori, Responsabile del Registro statistico delle istituzioni non profit dell’Istat

a cura della Redazione

Cosa resta fuori da una inquadratura di uno scatto fotografico? Un’indagine statistica è come una fotografia: mette a fuoco una parte del mondo, ma non l’intero paesaggio. Ogni dato è uno scatto, preciso ma parziale, che dipende dall’obiettivo scelto – le domande, le definizioni, l’attimo fuggente.

Fuori dall’inquadratura restano dettagli, sfumature, vite in movimento. La statistica, come la fotografia, non mostra tutta la realtà: la illumina per un istante, aiutandoci a vederla meglio, ma ricordandoci che c’è sempre un fuori campo. Nonostante ciò, la puntuale relazione di Massimo Lori fornisce una istantanea valida e documentata del variegato mondo del volontariato. La relazione, presentata nell’ambito della giornata di networking “Fondazione Terzjus: orizzonte 2026” del 7 ottobre presso il Borgo Ragazzi di Roma, mette in luce come negli ultimi dieci anni il volontariato italiano ha cambiato pelle. Meno giovani, più anziani, meno laureati e più pensionati: è l’immagine che emerge dall’analisi di Massimo Lori che ha illustrato l’evoluzione del fenomeno tra il 2013 e il 2023. Un decennio in cui, accanto a una flessione numerica dei volontari, si è affermata una nuova fisionomia sociale dell’impegno gratuito: più “senior”, più egalitaria, ma anche più fragile.

Un milione di volontari in meno

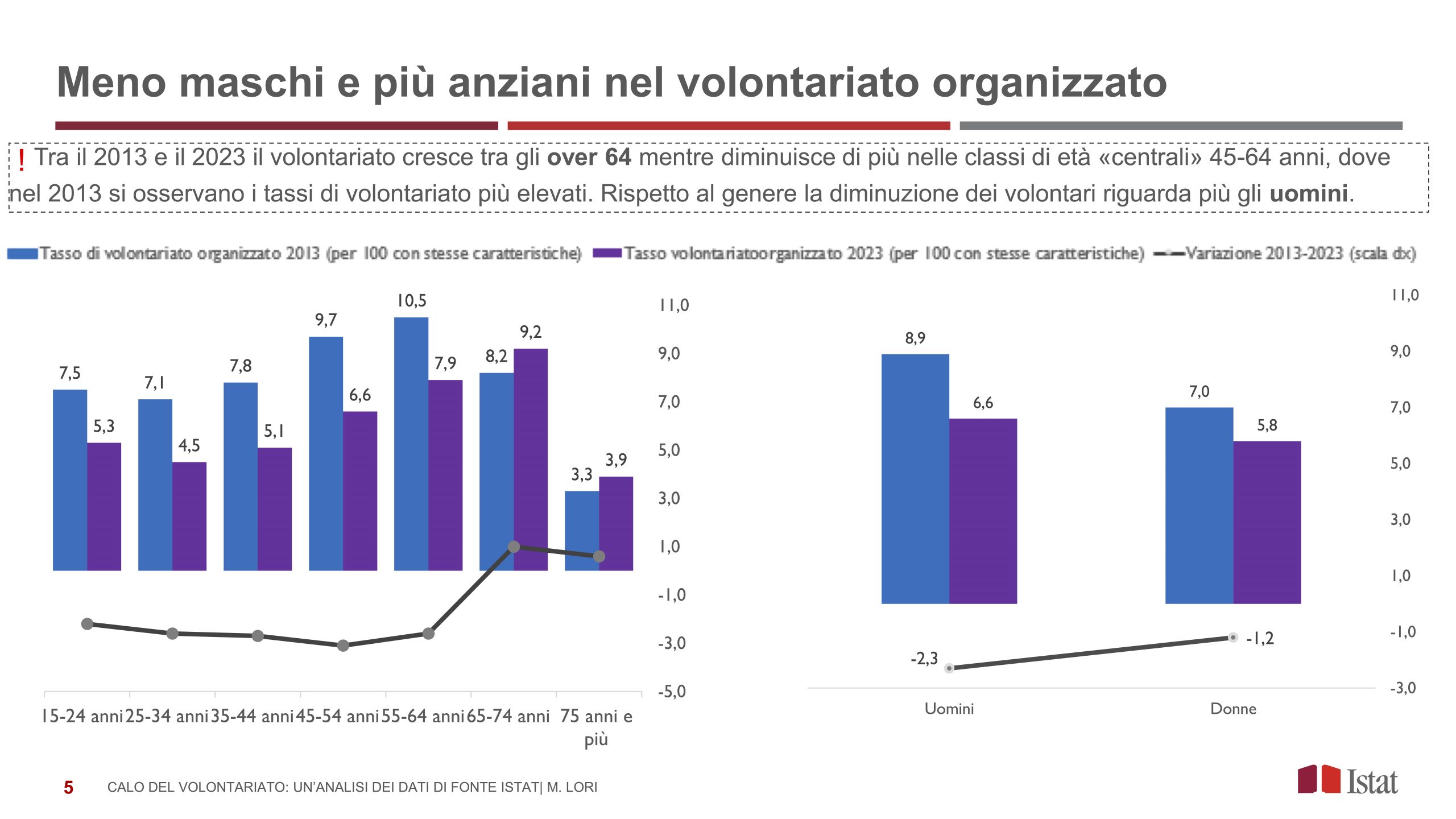

Secondo i dati illustrati da Lori, il volontariato organizzato – quello svolto in associazioni o enti – è diminuito di 1,7 punti percentuali in dieci anni. Tradotto: circa un milione di volontari in meno.

Il calo è concentrato soprattutto tra gli adulti tra i 45 e i 64 anni, storicamente la fascia più attiva. A crescere invece è la partecipazione degli over 65, che oggi rappresentano la quota più alta di volontari. «Stiamo assistendo all’emergere di un volontariato sempre più senior – spiega Lori –. A trainarlo sono i pensionati, non più gli occupati o gli studenti come accadeva un tempo».

Il nuovo volto del volontariato: i pensionati

Nel 2013 i volontari più attivi erano lavoratori e studenti; nel 2023 il primato passa ai pensionati.

La tendenza si lega anche all’aumento dell’aspettativa di vita e alla maggiore disponibilità di tempo libero, ma cela un rischio: l’invecchiamento strutturale del capitale sociale del Paese. «Se la spinta alla solidarietà si concentra nelle generazioni più anziane – osserva Lori – è probabile che il ricambio generazionale del volontariato diventi sempre più difficile».

Un fenomeno più egalitario, ma anche più debole

Il volontariato resta più diffuso tra i laureati (10,3% nel 2023), ma proprio in questo gruppo si registra la perdita più consistente rispetto a dieci anni fa. Anche le differenze di genere e di reddito si sono attenuate. Oggi uomini e donne, ricchi e meno abbienti partecipano in misura più simile. Un aspetto positivo, che però rende più complesso «individuare chi fa volontariato» – chiosa Lori –. «Stiamo andando verso un fenomeno più egalitario, ma anche più difficile da spiegare con le tradizionali variabili socio-demografiche».

Le grandi associazioni perdono terreno

L’analisi dei dati del decimo Rapporto Iref sull’associazionismo sociale mostra un’altra tendenza significativa: le grandi organizzazioni (quelle con oltre 30 volontari) hanno perso più membri, mentre crescono le piccole realtà locali e quelle nate nell’ultimo decennio. Il volontariato, insomma, sembra “frammentarsi”, spostandosi dalle strutture consolidate verso forme più agili, temporanee e territoriali.

Il rischio della disaffezione sociale

Le serie storiche Istat sulle “forme di partecipazione sociale” segnalano un cambio di ciclo:

dal 2001 al 2015 la curva era in crescita, ma dal 2016 in poi si registra una discesa costante.

Lori ipotizza tre scenari possibili: effetto generazionale: le coorti nate negli anni ’50–’60 mantengono l’impegno appreso nei movimenti civili del passato. Nuove forme di partecipazione: i giovani sperimentano forme di attivismo “non riconosciute” dalla statistica ufficiale. Disaffezione generale: un calo reale della partecipazione civica e sociale. L’ultimo scenario, il più preoccupante, suggerisce un Paese meno propenso all’impegno collettivo, anche al di fuori del volontariato.

Giovani e partecipazione “invisibile”

Se le associazioni tradizionali faticano ad attrarre nuovi membri, i giovani non restano però indifferenti.

Molti scelgono forme di impegno digitale – campagne online, blog, attivismo sui social network – che esprimono partecipazione ma sfuggono agli strumenti di rilevazione ufficiale.

«È una partecipazione invisibile, ma reale – relaziona Lori –. La statistica fatica a coglierla, ma rappresenta una nuova frontiera dell’impegno civico».

Il volontariato individuale: libero, fluido e in calo

Anche il volontariato diretto o individuale – quello svolto senza un’associazione – è in flessione: dal 6% al 5% della popolazione in dieci anni. Si tratta spesso di gesti occasionali o informali: aiutare un vicino, sostenere un amico, partecipare a iniziative spontanee. Il 41% di chi pratica volontariato individuale è anche inserito in un’associazione, segno che le due forme si sovrappongono più che sostituirsi. Il “volontariato fluido” di cui si parla negli ultimi anni – più libero, meno strutturato – resta dunque un fenomeno minoritario, ma significativo.

Un equilibrio nuovo tra libertà e appartenenza

Le motivazioni più frequenti di chi sceglie il volontariato individuale sono tre: non serve un gruppo per essere utili; l’impegno è sporadico; si preferisce agire senza vincoli. Un modo diverso di intendere la solidarietà, più autonomo e personale, ma anche più esposto all’intermittenza.

Il futuro del volontariato

La fotografia tracciata da Lori mostra un volontariato italiano che cambia forma ma non sostanza.

Meno diffuso, più anziano, più flessibile e frammentato, ma ancora vitale. Il rischio è che la caduta della partecipazione strutturata non sia compensata da nuove forme di attivismo. La sfida per il futuro sarà

riconoscere e valorizzare le nuove espressioni di cittadinanza attiva, anche quelle che non indossano la pettorina del volontario ma contribuiscono, a modo loro, al bene comune.

Cosa resta fuori dalle statistiche

Le indagini Istat fotografano il volontariato “visibile”, quello organizzato o riconoscibile come tale. Ma una parte crescente dell’impegno civico italiano sfugge ai questionari. Restano fuori le nuove forme di partecipazione giovanile – attivismo online, campagne social, manifestazioni, raccolte fondi digitali – e il mutuo aiuto informale tra amici, vicini o familiari. Anche il volontariato di prossimità, fatto di iniziative spontanee di quartiere o gruppi di cittadini, raramente si definisce come volontariato e quindi non viene rilevato. Infine, le attività occasionali o ibride, brevi ma diffuse, non trovano spazio nelle indagini periodiche. Eppure, siamo convinti che il Belpaese sia attraversato da una solidarietà invisibile. Cosa resta fuori da una indagine statistica? «Può il battito d’ali di una farfalla in Brasile causare un tornado in Texas?» – diceva Edward Lorenz matematico e meteorologo statunitense. Cosa può mettere in moto un singolo atto nascosto di solidarietà gratuita?